みなさん、こんにちは。ねこやしきです。

仮想通貨って難しいイメージがありますよね。

仮想通貨投資は夢がありますが、利益が出た際に避けて通れないのが「税金」の問題です。日本の仮想通貨の税制は、まだ発展途上の部分もあり、複雑だと感じる方も少なくありません。

適切に税務処理を行わないと、追徴課税や延滞税といったペナルティを課される可能性もあります。そうならないためにも、基本的な税金の知識を身につけておくことが非常に重要です。

このページでは、2025年8月現在の情報に基づき、「仮想通貨の税金って何?」というあなたの疑問に答えるべく、仮想通貨の税金の基本的な考え方から、どのような場合に税金がかかるのか、損益の計算方法、実際の税率、確定申告の必要性を分かりやすく徹底的に解説します。税率については図解も交えて説明しますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

- 本記事は、2025年8月現在の一般的な税務情報に基づいて作成されていますが、税法は頻繁に改正される可能性があり、また個人の状況によって税務上の取り扱いは大きく異なります。

- 記載されている情報は、個別の税務相談には一切対応しておりません。

- 仮想通貨に関する税金は複雑であり、誤った申告はペナルティの対象となります。必ずご自身の判断で最新の国税庁の情報(公式ウェブサイト、税務相談窓口など)をご確認いただくか、仮想通貨の税務に詳しい税理士などの専門家にご相談ください。

仮想通貨の利益は「雑所得」に区分される(2025年8月現在)

まず、日本の税制において、仮想通貨の取引で得た利益がどのように扱われるかを知ることが重要です。

原則として「雑所得」の「総合課税」が適用

2025年8月現在、国税庁の指針では、仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得(ざつしょとく)」に区分されます。

雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など、他のいずれの所得区分にも当てはまらない所得の総称です。そして、この雑所得は「総合課税(そうごうかぜい)」の対象となります。

給与所得や事業所得など、他の所得と合算して所得税額を計算する方法です。所得が多ければ多いほど税率が上がる「累進課税」が適用されます。

株式やFXの取引で得た利益が「申告分離課税(他の所得と分離して一定の税率で課税される)」であるのに対し、仮想通貨は総合課税である点が大きな違いであり、注意が必要です。

※法人(企業)が仮想通貨を保有・取引する場合の税務上の取り扱いは、個人の雑所得とは異なります。法人の場合は期末の含み益にも課税されるなど、より複雑なルールが適用されます。

損失は「繰り越し不可」、他の所得との「損益通算不可」

2025年8月現在、仮想通貨で発生した損失は、以下の制限があります。

- 損失の繰り越し不可:その年に発生した損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することはできません。

- 損益通算不可:他の所得(給与所得など)と損益通算(合算して所得を減らすこと)を行うことはできません。ただし、同じ雑所得内で、複数の仮想通貨取引の利益と損失を合算することは可能です。

このため、年をまたいで大きな損失を抱えた場合でも、税務上のメリットを享受しにくいという特徴があります。

株式投資においても、特別口座では損益通算できますが、NISA口座は損益通算できません。投資先でどのような税制が適用されるのか知っておくことも、資産形成する上でとても大切です。

どんな場合に税金がかかる?課税対象となる取引の具体例(2025年8月現在)

仮想通貨に関する税金は、利益が確定したタイミングで発生します。

仮想通貨の売却(日本円への換金)

保有している仮想通貨を日本円に換金した際に、取得時よりも価格が上がっていれば利益となり、課税対象です。

仮想通貨の交換(別の仮想通貨への交換)

ビットコインをイーサリアムに交換するなど、異なる仮想通貨に交換した場合も、交換時点での利益が確定したとみなされ、課税対象です。

仮想通貨での商品やサービスの購入

仮想通貨を使って商品を購入したり、サービスを利用したりした場合も、その仮想通貨を取得した時点から使用した時点までに価格が上がっていれば、その差額が利益となり課税対象です。

マイニングやステーキングによる報酬

マイニング(採掘)やステーキング(保有)によって、報酬として仮想通貨を受け取った場合、その取得時点の時価が所得として課税対象となります。

レンディング・DeFiによる利息や報酬

仮想通貨を貸し出すレンディングや、DeFi(分散型金融)のイールドファーミングなどで仮想通貨やトークンを受け取った場合も、その取得時点の時価が所得として課税対象となります。

エアドロップで受け取った仮想通貨

無料で仮想通貨を受け取れる「エアドロップ」も、その取得時点の時価が所得として課税対象となる可能性が高いです。無償で取得した場合でも、経済的利益を得たものとみなされます。

※具体的な課税タイミングや計算方法については、国税庁のウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。

仮想通貨の損益計算方法

税金を計算するためには、まず仮想通貨の利益(または損失)を正確に計算する必要があります。計算方法には主に2つあります。

移動平均法

購入するたびに平均取得単価を計算し直す方法です。購入するたびに単価が変わるため、計算はやや複雑になりますが、より正確な損益を把握できます。

1. 1ETHを10万円で購入 → 平均取得単価:10万円

2. 1ETHを20万円で購入 → 平均取得単価:(10万+20万)/2 = 15万円

3. 0.5ETHを20万円で売却 → 売却額20万円 – (0.5ETH × 15万円) = 12.5万円の利益

総平均法

その年に購入したすべての仮想通貨の総額と総量を合計し、年間の平均取得単価を算出する方法です。計算は比較的簡単ですが、年の途中で売却する際にその都度利益を把握するのが難しい場合があります。

1. 1ETHを10万円で購入

2. 1ETHを20万円で購入

→ 年間の合計購入額:30万円、合計数量:2ETH → 年間の平均取得単価:30万/2 = 15万円

(年間の最後に)0.5ETHを20万円で売却 → 売却額20万円 – (0.5ETH × 15万円) = 12.5万円の利益

どちらの方法を選ぶかは、税務署に届け出ることで決まります。届け出がない場合は、自動的に「総平均法」が適用されます。取引量が多い場合は、損益計算ツールを利用すると便利です。

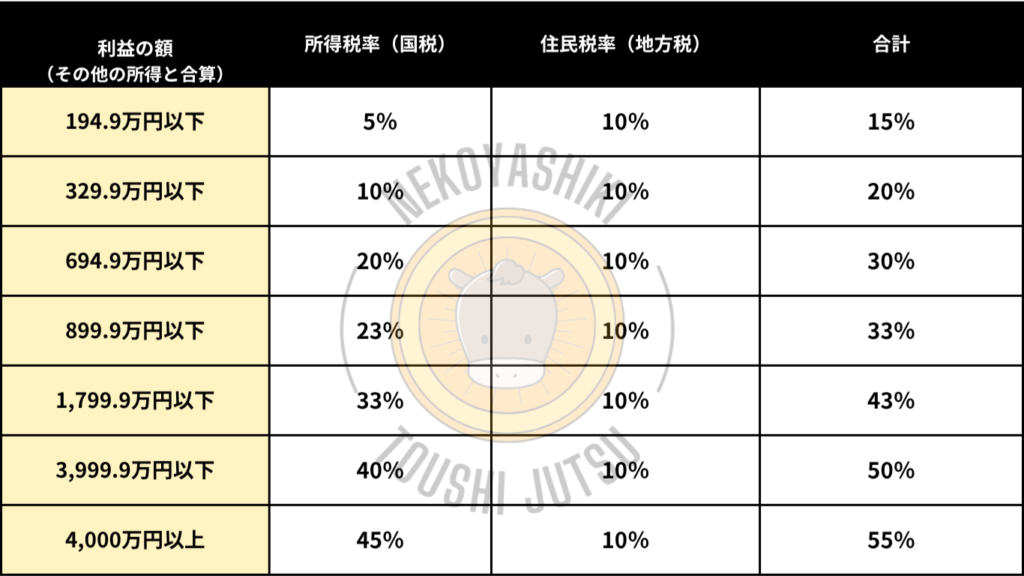

仮想通貨の税率を図解で理解する(総合課税の累進税率)

仮想通貨の利益は雑所得として総合課税の対象となり、所得税と住民税がかかります。所得税は累進課税制度が適用されるため、所得が増えるほど税率が高くなります。住民税は一律10%です。

所得税の税率(2025年8月現在の税法に基づく)

以下の図は、給与所得など他の所得と仮想通貨の雑所得を合算した「課税される所得金額」に応じた所得税の税率と控除額です。これらの税率は2025年8月現在、変更の発表がない限り、現行の税率が引き続き適用されています。

所得が最も低い層でも合計15%(所得税5%+住民税10%)、所得が最も高い層では合計55%(所得税45%+住民税10%)が課される可能性があります。

例えば、給与所得が300万円の人が、仮想通貨で500万円の利益を出した場合、合計800万円が課税所得となり、税率23%のラインに達する可能性があります。これにより、給与所得だけだった場合に比べて、支払う税金が大きく増えることになります。

55%の課税対象となる方はごく一部です。

所得税の課税ラインを見極めて売却すれば、必要以上に課税されないことがよく分かりますね!

昨今の仮想通貨税制を取り巻く議論と今後の展望

ここまで、現在の日本の仮想通貨税制について解説してきましたが、実はこの税制に対しては、業界内外から様々な議論や見直しを求める声が上がっています。

「分離課税化」への強い要望

現在の仮想通貨の利益は、給与所得など他の所得と合算して課税される「総合課税」の「雑所得」に区分され、最大で55%(所得税45%+住民税10%)の税率が適用される可能性があります。

これに対し、株式やFXの利益が税率一律約20%の「申告分離課税」となっていることから、仮想通貨業界からは「仮想通貨も分離課税化すべき」という強い要望が長年にわたり出されています。

- 税率が低く、予測可能になることで、投資家の参入障壁が下がる。

- スタートアップ企業が日本に拠点を構えやすくなり、Web3関連産業の発展に繋がる。

- 「含み益課税(法人の場合)」の問題が解消され、企業が仮想通貨関連事業に取り組みやすくなる。

日本ブロックチェーン協会(JBA)や日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)などの業界団体は、毎年のように税制改正の提言を行っており、政府や関係省庁との間で議論が続けられています。

国際的な税制動向

世界的に見ても、仮想通貨に対する税制の整備は途上にあり、各国でその取り扱いは異なります。一部の国では、より有利な税制を導入することで、仮想通貨関連企業の誘致を図る動きも見られます。

日本政府も、Web3推進を掲げる中で、国際競争力を意識した税制の見直しが必要であるという認識は持っており、今後の動向が注目されます。

今後の税制改正の可能性

現時点(2025年8月)で、個人の仮想通貨の利益に対する「分離課税化」が確定しているわけではありませんが、業界からの要望は強く、将来的に税制が見直される可能性は十分にあります。

昨今の選挙で多くの支持を得てきた国民民主党代表の玉木雄一郎氏もXに暗号資産の税制改正についてのポストをしています。

ただし、税制改正は慎重に進められるものであり、時間を要することが一般的です。仮想通貨投資を行う際は、常に最新の税制改正情報を確認し、それに合わせて自身の投資戦略や税務対策を検討することが重要です。

確定申告の必要性

どのような場合に確定申告が必要になるのでしょうか?

確定申告が必要なケース

- 会社員・公務員の場合:

- 給与所得以外の所得(仮想通貨の雑所得など)が年間20万円を超えた場合。

- 複数の会社から給与を受け取っている場合など。

- 個人事業主・フリーランスの場合:

- 事業所得などがあるため、仮想通貨の所得にかかわらず、基本的に確定申告が必要です。

- 年金受給者の場合:

- 公的年金等以外の所得(仮想通貨の雑所得など)が年間20万円を超えた場合。

年間20万円の利益という基準は非常に重要です。たとえ少額の利益であっても、この基準を超えた場合は確定申告が必要になります。

確定申告の期間

原則として、毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年1月1日から12月31日までの所得について確定申告を行います。

言ってしまえば、会社員などの場合は20万円を超えなかったら確定申告は必要がありません。ただし、短期的に売買を繰り返す場合に限っては、この基準をしっかり把握することが大切です。

NFTに関する税務上の注意点(2025年月現在)

NFT(非代替性トークン)も仮想通貨と同様に税務上の取り扱いがあります。

NFTの売却益

保有するNFTを売却し、日本円や他の仮想通貨と交換して利益が出た場合、その利益は原則として雑所得として課税対象となります。

NFTの取得

NFTを仮想通貨で購入した場合、その購入に使用した仮想通貨の売却益が発生していれば、それも課税対象です。

NFTの創作・譲渡による所得

自身でNFTを制作し、販売して得た利益は、その活動の規模や継続性によって「雑所得」または「事業所得」に区分される可能性があります。この点についても、専門家への相談を強く推奨します。

NFTの税務上の取り扱いはまだ新しい分野であり、解釈が分かれる部分もあります。詳細は国税庁の最新情報や専門家への相談が不可欠です。

その他、仮想通貨の税金で押さえておくべきポイント

取引履歴の記録・管理の徹底

すべての取引履歴(購入日時、価格、数量、売却日時、価格、数量など)を正確に記録・管理することが非常に重要です。取引所からダウンロードできる年間取引報告書や、損益計算ツールなどを活用しましょう。税務調査が入った際に、正確な記録がなければ追徴課税の対象となるリスクがあります。

税金は仮想通貨ではなく「現金」で納税

仮想通貨で得た利益に対する税金は、基本的に現金(日本円)で納める必要があります。利益が出たからといって、すべて仮想通貨のまま保有していると、いざ納税という時に現金が足りなくなる「税金貧乏」になる可能性があります。計画的に現金化しておくことを強くおすすめします。

国税庁の最新情報を常に確認する

仮想通貨に関する税制は、新しい技術やサービスが登場するたびに、その解釈や取り扱いが見直される可能性があります。必ず国税庁の公式サイトや、税務署からの情報を定期的に確認するようにしましょう。

専門家(税理士)への相談を強く推奨

取引量が多い場合や、複雑な取引(DeFi、NFTの創作・売買、エアドロップなど)を行っている場合は、必ず仮想通貨の税務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。誤った申告は、後々の大きな問題に繋がりかねません。

仮想通貨は思いがけないところで課税されることがあります。通常以外の取引を始める前は必ず税制について見直しましょう。

SNSでは過剰に利益追求する発信が蔓延しています。税制を切り離して検討することは注意が必要です。

まとめ:仮想通貨の税金は「自己責任」と「最新情報の確認」が不可欠

仮想通貨の利益は、2025年8月現在、原則として「雑所得」として他の所得と合算され、累進課税の対象となります。売却益だけでなく、交換、商品購入、マイニング、ステーキング、レンディング、そしてエアドロップなど、様々な場面で課税対象となる可能性があります。

年間20万円を超える利益(給与所得者の場合)が出たら確定申告が必要となり、適切な損益計算と申告が求められます。「仮想通貨の税金は55%」が先走りし蔓延しています。少額での取り崩しであれば所得の税率を変える事なく利益を受け取ることができます。

仮想通貨の世界では「自己責任」が重要ですが、これは税金に関しても例外ではありません。利益が出たときのことを想定し、日頃から取引履歴を記録し、税金のための資金を確保しておくなど、早めの対策が不可欠です。

不明な点があれば放置せず、必ず国税庁の情報を確認するか、専門家である税理士に相談するようにしましょう。適切な税務処理で、安心して仮想通貨投資を楽しみましょう!

参考文献

- 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」

- 仮想通貨の税務に関する、国税庁の公式見解がまとめられています。最も重要な情報源です。

- 国税庁「所得税の税率」

- 所得税の累進課税制度の税率表に関する公式情報です。

- CoinDesk Japan(仮想通貨税金関連ニュース・解説記事)

- 仮想通貨税金に関する最新ニュースや分析が豊富に掲載されています。

- クリプタクト(仮想通貨損益計算ツール)

- 多くの仮想通貨投資家が利用する損益計算ツールの紹介。

- Gtax(仮想通貨損益計算・税金相談)

- こちらも損益計算ツールや税金相談サービスを提供しているサイト。

コメント